Источник информации:

Монахиня Мариам (Юрчук)

Путеводитель по Святому Граду Иерусалиму Том I

Путеводитель по Святой земле Том II

Русская Духовная Миссия 2018 год.

(Данные книги можно заказать в нашем паломническом центре)

Храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня (лат. Sanctum Sepulchrum, евр. Knesijat ha-Kewer, араб. Kaneesatu al-Qeyaamah, или «Святое Воскресение»), самый главный и самый священный храм для всех последователей Христа во всем мире, расположен в Христианском квартале северозападной части Старого города Иерусалима. Название «Храм Гроба Господня», общепринятое в современных описаниях Иерусалима, имеет позднее западноевропейское происхождение (от лат. «sepulcrum» - могила, гробница). Православные греки и арабы до сих пор называют храм первоначальным его именем «Храм Воскресения».

В этот священный храмовый комплекс можно пройти со стороны Яффских ворот (евр. Sha’ar Jafo, араб. Bab al-Chalil) через улицу Давида (David Street), от которой первый поворот налево ведет на Христианскую улицу (евр. Ha’Notzri). Далее следует повернуть с нее направо на улицу Св. Елены (St. Helena) и пройти через небольшие ворота, где можно выйти на замкнутый дворик - атриум, расположенный напротив входа в Храм. Со стороны Дамасских ворот (евр. Sha’ar Sh’khem, араб. Bab Alamud) можно попасть в него, проходя по улице Сук Хан аз-Зейт (Souq Khan el-Zeit), а со стороны Новых ворот (евр. HaSha’arHeChadash, араб. Bab ij-Jdїd) - по улице св. Франциска (St. Ftancis Street) и Христианской.

Храм Воскресения является важнейшим местом евангельских событий, главным центром христианского паломничества и великолепным древним архитектурным образцом церкви-мартирия. Храм Воскресения Христова величественен и огромен. Его своды способны вместить около 10 тысяч человек. В здании этого грандиозного храма-мавзолея хранятся величайшие святыни, каменные свидетели Распятия, Погребения и Воскресения Иисуса Христа - Святая Гора Голгофа и Живоносный Гроб Господень. Сама священная Пещера - Гроб Спасителя, откуда воссиял миру свет Христова Воскресения, - заключена в мраморной часовне, называемой Кувуклией стоящей посреди круглой Ротонды. Храм Воскресения Христова с двумя огромными серыми куполами и срезанной колокольней во внутреннем пространстве отображает смесь различных архитектурных стилей и заключает в себе около 30 часовен и мест поклонения.

В настоящее время Храм Воскресения Христова включает в себя древнюю Ротонду, в которой находится Кувуклия (часовня с Гробом Господним), вершину Голгофы с местом Распятия, Кафоликон, являющийся кафедральным собором Иерусалимской Православной Церкви, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной царицы Елены, множество престолов и приделов, несколько монастырей, ряд вспомогательных помещений и галерей.

Храм - памятник и каменный свидетель Искупительной жертвы Иисуса Христа, Его Крестных страданий, Смерти и последующего Воскресения во славе несет на себе следы многочисленных пожаров и землетрясений, жестоких разрушений и восстановлений на протяжении более полутора тысяч лет. Следы разрушений отражают многовековую историю Иерусалимской Церкви, которая существовала на этой земле, раздираемая войнами и насилием, прошла через горнило страдании и испытаний, сохраняя, однако, внутреннюю силу и надежду на непременное исполнение Божьих обетований.

Возведение храма Воскресения после обретения на этом месте

евангельских святынь стало важнейшим событием в истории всего христианского мира и главной реликвией сакральной топографии Иерусалима. Несмотря на ряд разрушений, храм оставался в руках христиан с момента его возведения, богослужения в нем практически не прекращались, и не прекращалось паломничество. Архитектурный ансамбль храма Воскресения уникален еще и тем, что охватывает собой очень сложный участок рельефа, значительно измененный при первоначальном строительстве. Со времен крестоносцев храм, в основном, остался без существенных изменений, однако его внутреннее убранство из-за произвола реставраторов значительно утратило свой прежний блеск. Большинство старых каменных плит и древних колонн в храме не потерялись, они были вмонтированы в очередные постройки и заново служат в качестве средства преемственной связи между историческими эпохами и для передачи сакрального смысла.

Первое паломничество к этому свято хранимому месту совершилось в тот памятный первый день недели, когда святые Жены- мироносицы, купив ароматы, пришли рано утром, на рассвете, и увидели камень отвален и Гроб пуст, и не нашли в нем Тела Господа Иисуса Христа. Потом пришли Апостолы и другие ученики, а вслед за ними, непрестанно, вплоть до наших дней идут бесчисленные христианские паломники, слезами любви и умиления омывая порог этого священного храма. Миновали столетия, сокрушались царства, возникали и исчезали со страниц истории племена и народы, а святой Гроб Господень, не смотря на все его варварские разрушения, оставался неизменным, мера его святости и благодатная сила воздействия на верующих никогда не скуднела. Когда мир безмятежно спит естественным и духовным сном, святогробский монах, из года в год просыпаясь посреди ночи, спешит к Живоносному Гробу, чтобы возжечь лампады, совершить Божественную Евхаристию и поклониться Царствующему над всеми.

Евангельские события

Была еще ночь, но приближался рассвет... Заканчивалась долгая ночь человечества.

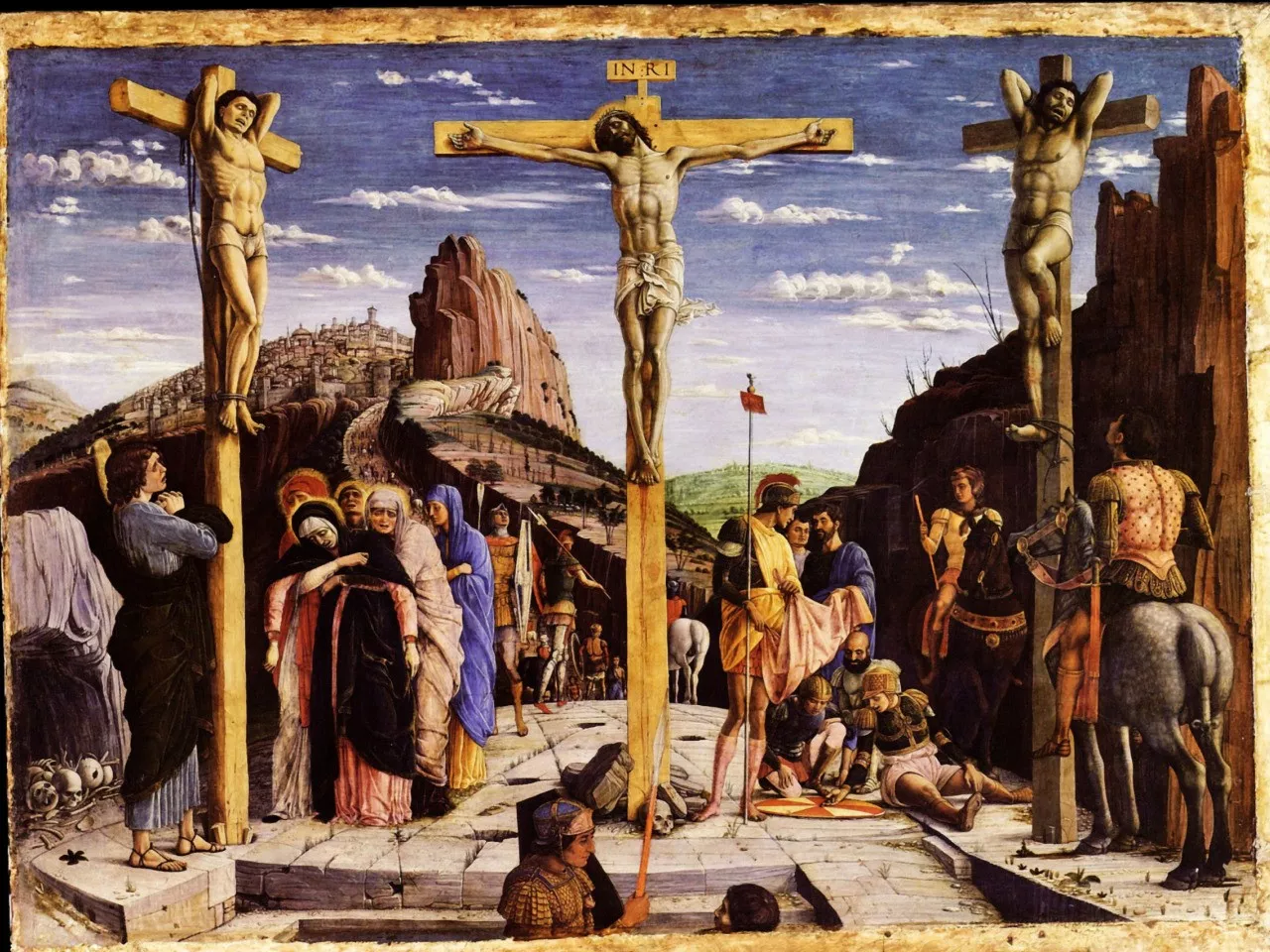

После Смерти Спасителя два тайных Его ученика - святые праведные Иосиф и Никодим - приняли на себя все заботы о достойном погребении возлюбленного Учителя. Св. праведный Иосиф снял Пречистое Тело Господа с Креста, и вместе с Никодимом они «обвили его пеленами с благовониями» и погребли в новом, высеченном в скале гробе, «в котором еще никто не был положен» (Ин. 19:40-42). Иосиф Аримафейский, знаменитый член Синедриона, не позволил, чтобы Тело Спасителя было положено в общую могилу, где обычно хоронили казненных преступников, отводя им особые места для захоронения, но предоставил Христу Спасителю, приготовленный для себя гроб в саду, неподалеку от Голгофы (см. 4Цар.21.18). Обстоятельства этого погребения были предсказаны пророком Исаией: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис.53:9). Иосиф Флавий свидетельствует, что евреи погребали распятых римлянами преступников в соответствии с иудейским законом: «... иудеи так строго чтят погребение мертвых, что даже приговоренных к распятию они до заката солнца снимают и хоронят» (Иуд.Древн. 13:6.6), а римский закон разрешал передавать тела распятых родственникам или друзьям для погребения (Digesta. ХLVIII.24).

Первосвященники, вспомнив, что Христос говорил о Своем воскресении на третий день, поставили у двери Гроба стражей и приложили к камню печать, «чтобы ученики Его, придя ночью, не украли» Тело (Мф.27: 64-66). «У вас есть кустодия, т.е. военная храмовая стража, - отвечал им Пилат, - пойдите, охраняйте, как знаете» (Мф.27:65). Ночью, по прошествии субботы, на третий день после Крестных страданий и Смерти Спасителя, когда стражи еще стояли на своем посту у запечатанного Гроба, Господь Иисус Христос силою Своего Божества Воскрес из мертвых. Ни большой камень (евр. «golel»), приваленный к дверям Гробницы, ни печать Синедриона, ни поставленные первосвященниками стражи, продолжавшие третий день стоять на посту, ни сама смерть не смогли удержать в Гробе Распятого Мессию (Деян.2:24). Заря Его Воскресения сияла уже в этот день мертвым в аду. Тайна святой Субботы, когда «плотию уснув», совершил подвиг спасения людей положенный во Гробе Христос, являя нам Свой великий субботний покой, умиротворяет всю вселенную.

Сильное землетрясение внезапно прервало царившую ночную тишину, земля содрогнулась «и не могла, - говорит Иннокентий, архиепископ Херсонский, - не содрогнуться, потому что из недр ее выходил теперь великий Первенец из мертвых», славному Воскресению Которого удостоились послужить Силы Небесные. «Подобно тому, как Он родился, сохранив невредимыми ключи девства, так и воскрес, сохранив невредимыми печати гроба» (Е. Зигабен). Испуганные стражи увидели у входа в Гробницу Небесного Посланника и «устрашившись его, ... пришли в трепет и стали, как мертвые» (Мф.28:4). Вид Ангела был, как молния, а одежды на нем были белые, как снег. Он отвалил камень от двери Гроба, который был «весьма велик» (Мк.16:4) и сел на него, сияя неземным светом (Мф.28:2-3). Воскресение Христа произошло в день принесения снопа от нового урожая ячменя. Воскресший Спаситель стал «первым снопом» от воскресших и искупленных, как написано: «... так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор. 15:22-23, Лев.23:10- 11). Воскресение Христа было победой над всеобщим законом смерти, и для этого Он стал одним из нас.

Рано утром, на рассвете святые Жены-мироносицы, купив ароматы, пришли ко Гробу, чтобы по иудейскому обычаю отдать последний долг Божественному Учителю (Лук.23:56). Их тревожила мысль о тяжелом камне, но они нашли его уже отваленным. Мария Магдалина, пришедшая ко Гробу ранее всех, первая увидела опустевшую Гробницу и сразу же поспешила сообщить об этом апостолам Петру и Иоанну. Примечательно, что свидетелями и первыми вестницами Воскресения Христова были женщины, свидетельство которых, согласно Талмуду, ничего не стоило, и, по иудейской традиции, они не имели даже права давать показания в суде. Подвиг святых Жен- мироносиц, от исполнения которого их не удержал ни ночной мрак, ни безлюдность места, ни злоба иудеев, был вознагражден неизреченной радостью. По словам евангелиста Марка, святые Жены вошли в Гроб по зову Ангела Господня и увидели в нем таинственного светоносного юношу, облаченного в белую одежду (Мк.16:5).

Он возвестил им о свершении ВС- ЛИКОЙ Таины: «не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,,.» (Мф.28:5-6). Святые отцы Церкви единогласно говорят, что временем Воскресения Спасителя было первое пение петухов, которое предвещало свет воскресного дня. С этого момента первый день недели станет уже навсегда «днем Господним», в память о Воскресении Христа.

Выйдя из Гроба, Жены-мироносицы спешили исцелить неверие Апостолов (Евр. 12:12-13), которых впереди ожидал великий подвиг — подвизаться до крови в проповеди Воскресения... (Евр. 12:4). По дороге явился им воскресший Спаситель и сказал: «Радуйтесь!». Эта не побеждаемая никакими скорбями радость сопутствует жизни христианской Церкви во все века, и до сих пор радуются о Воскресении Христовом все любящие Господа Иисуса, и никакие силы тьмы не могут потушить зажженный свет, ни помрачить принесенную Им в мир радость (Евр.4:12; Ис.40:8). Святые жены узнали Явившегося им и, «приступив, ухватились за ноги Его и поклонились» (Мф.28:9) уже не как возлюбленному Учителю, а как Единородному Сыну Божию, исполненному благодати и истины.

Между тем апостолы Петр и Иоанн, пораженные словами Марии Магдалины о случившемся, прибежали к пещере и обнаружили в ней лишь «одни пелены лежащие и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте» (Ин.20:3-7). Святитель Григорий Нисский писал, что внутри Гроба Христова сиял не- тварный свет: «Сие видев, Петр поверил, видел же не только чувственными очами, но и высоким апостольским умом, исполнен убо был Гроб света, так что, хотя и ночь была, однако в двух образах видел внутренняя... чувственно и душевно».

После того как апостолы Пётр и Иоанн возвратились домой, к священной Гробнице вернулась Мария Магдалина. Она стояла одна у Гроба, горько плакала и вдруг увидела двух Ангелов «в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса» (Ин.20:12). Потом она увидела и Воскресшего Христа, которого сперва не узнала и приняла за садовника, поскольку Его человеческое Тело преобразилось. Однако, услышав знакомый голос Христа, в одно мгновение Мария поняла все. «Раввуни?» — воскликнула она и бросилась к ногам Спасителя, но Господь сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин.20:16-17). Тело Христа после Воскресения было уже иным, духовным (1Кор. 15:44- 49), прославленным (Флп.3:21) и принадлежащим уже иному бытию. Спаситель сокрыл Свою вечную славу во время Его воплощения на земле, и теперь Он восходит ко Отцу, чтобы принять ее как нечто от века Ему принадлежащее. Христос стал невидим, а верная ученица, преисполненная несказанной радостью, поспешила в Иерусалим, чтобы возвестить «плачущим и рыдающим» ученикам, «что Он жив» (Лук.24:11). Однако они, услышав об этом, не поверили (Мк. 16:10-11).

Утром все увидели опустевший Гроб, однако иудейские первосвященники решили подкупить стражей, чтобы те оклеветали учеников и поставили под сомнение величайшую истину Воскресения Христа. Они «довольно денег дали воинам» (Мф.28:11-14) и приказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали... и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня» (Мф.28:13-15). Однако розыск пропавшего тела иудеи не предприняли. Разве так сложно было найти в Иерусалиме учеников Христа?

После Своего Воскресения из мертвых Иисус Христос в продолжение сорока дней и даже после Пятидесятницы более одиннадцати раз являлся видимым образом Апостолам, делая их «свидетелями воскресения» (Деян. 1:22), поучая и разъясняя им тайны Царствия Божия (Деян. 1:3). В текстах Священного Писания приводятся все эти трогательные случаи, когда Он являл «Себя живым... со многими верными доказательствами» (Деян. 1:3): Луке и Клеопе на пути в Эммаус (Лк.24:13-35; Мк.16:12); вечером в первый день недели десяти Апостолам при отсутствии Фомы, когда двери «были заперты из опасения от Иудеев» (Мк.16:14; Лк.24:36-45; Ин.20:19- 23); через неделю опять вечером, «когда двери были заперты», и Он явился всем Апостолам, рассеяв неверие Фомы (Ин.20:24-31); через несколько дней при море Тивериадском семи ученикам, когда Господь восстановил апостола Петра в апостольском достоинстве (Ин.21:1-25); немного спустя одиннадцати Апостолам на горе в Галилее (Мф.28:16-20; Мк.16:15-18; Лк.24:46-49); всем Апостолам в день Вознесения на горе Елеонской (Лук.24:49-53; Мк. 16:19-20); более пятистам верующим (1Кор.15:6); апостолу Иакову, брату Господню, и всем Апостолам (1Кор.15:7); святому архидиакону Стефану (Деян.7:55), апостолу Павлу по дороге в Дамаск (Деян.9:1-6) и другим.

Христос воскрес! И для всего человечества наступила истинная весна, радостное утро новой жизни. Воскресение Спасителя переродило Апостолов, превратив боязливых рыбарей в самоотверженных проповедников, пронесших весть о Его Воскресении «до края земли» (Деян. 1:8). Воскресение Христа свидетельствует о том, что Он — Сын Божий (Рим. 1:4), победивший смерть (IKop. 15:55), что Ему дана власть над всеми силами: «небесными, земными и преисподними» (Флп.2:10). Воскресением Христа из мертвых завершился Богочеловеческий подвиг спасения рода человеческого. «Я есмь воскресение и жизнь, — сказал Господь, - верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Воскреснув из мертвых, Господь разрушил врата смерти (Ис.45:2; Пс.106:16), сошел во ад со Своей спасительной проповедью и вывел оттуда томившиеся в нем души ветхозаветных праведников, избавил нас от власти греха и сделал сопричастными вечной жизни (Рим.6:4; Фес.4:14; 1Пет.З:19). Христос Воскрес как начаток умерших, перворожденный из мертвых (Кол. 1:18), Своим Воскресением открывая двери бессмертия для всего человечества (1 Кор. 15:20-22). Примечательно, что Христос Воскрес в день принесения в Иерусалимский Храм начатков жатвы, первого снопа урожая года, став таким образом начатком первым из умерших (IKop. 15:20). Воскресением Своим Он освятил, благословил и утвердил будущее воскресение всех людей, которые восстанут в тот день от земли, как из зерна произрастает колос. После всеобщего воскресения смерть, побежденная Христом, будет окончательно изгнана из мира: «Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26).

«Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя: ее угасил Тот, Кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом Сошедший во ад. ... Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» (Слово свт. Иоанна Златоуста, читаемое на Пасху). Христос «радование миру даровал», — пишет преподобный Иоанн Дамаскин, а преподобный Максим Исповедник, размышляя о тайне Воскресения Христова, говорит: «Тот, кто познает тайну Креста и Гроба, познает также существенный смысл всех вещей... Тот, кто проникнет ещё глубже Креста и Гроба, и будет посвящён в тайну Воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал все вещи изначала».

В Ветхом Завете метафорические образы, обращенные, прежде всего, к истории израильского народа, имеют также эсхатологическую перспективу. Пророки, говоря о необходимости страданий Мессии, предсказали Его Воскресение из мертвых и последующую славу. Самым ярким из них является пророчество Исаии, занимающее всю 53-ю главу его книги: «Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное...». Слова пророка Давида: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс.15:10) относятся не к самому пророку, ибо «он и умер и погребен» (Деян.2:29), а к воскресшему Христу (Деян. 2:30-31). Пророк Осия говорит о трехдневном Воскресении во множественном числе: «Он... оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его» (Ос.6:1- 2; 1Кор. 15:4). Именно столько времени провел во Гробе Иисус Христос перед тем, как воскреснуть. Поразительны слова пророка Осии, который жил в VIII в. до Р.Х. Это целый гимн славному Воскресению Христову и надежда на будущее всеобщее воскресение: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад!Где твоя победа?» (Ос. 13:14). О бессмертии Мессии говорят также предсказания о Его вечном Царстве, поскольку вечное Царство предполагает вечного Царя! (Быт.49:10; 2Цар.7:13; Пс.2; Пс.131:11; Иез.37:24, Дан.7:13).

Трёхдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита было прообразом трёхдневного пребывания Иисуса Христа в «сердце земли», то есть в царстве смерти (Ион.2:1). Сам Спаситель свидетельствовал о Своем Воскресении, как о «знамении Ионы пророка» (Мф. 12:39- 42). Воскресение Христа произошло в первый день недели, потому что в тот день Бог сотворил вселенную (Быт. 1:1-4), в этот же день Он ее через Христа возобновляет.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА

От пустой Гробницы до храма Воскресения

В евангельский период это священное место находилось за пределами стен Иерусалима и представляло собой старую заброшенную каменоломню. Со временем здесь образовался небольшой загородный сад, где богатые люди могли устраивать себе гробницы. Участок оставался незастроенным даже в период между 41 и 43 гг., когда царь Ирод Агриппа I включил его в пределы городских стен. Топографические элементы местоположения храма Воскресения Христова находятся в полном соответствии с евангельским описанием: «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19:41 -42). Непосредственно рядом с Гробницей Христа, недалеко от городских ворот, находился невысокий холм, называемый Голгофой.

Первые иерусалимские христиане, несомненно, почитали место распятия и погребения Спасителя и из уст в уста передавали память о Нем следующим поколениям. С апостольских времен до эпохи императора Константина Великого в Иерусалиме постоянно присутствовала иудео-христианская община, члены которой проводили в городе свои богослужения. Историк Евсевий Кесарийский упоминает о чуде, произошедшем в Иерусалиме (тогда еще это была Элия Капитолина) во II веке при патриархе Наркиссе. Во время пасхального богослужения не хватило масла в лампадах, и налитая в них вода Божественной силой приобрела свойства масла. Иерусалимская Церковь сохранила непрерыва- ющийся список имен епископов, которые до 135 г. по своему происхождению все были евреями.

Память об этом священном месте не была утеряна после разрушения города императором Титом в 70-м г., поскольку первые христиане Иерусалима бежали в город Пеллу, на восточной стороне реки Иордан, а потом, вернувшись к руинам своих домов, стали связующим звеном традиции. Свидетельствует об этом Евсевий Кесарийский (263-340 гг.), который составлял «Церковную историю», имея доступ к материалам всех главных церковных библиотек и государственных архивов того времени. Доказательством того, что местонахождение Гроба Господня и Голгофы было известно христианам еще до постройки храмового комплекса при императоре Константине в 335 г., служат слова Евсевия Кесарийского в «Ономастиконе», составленном им в 300-м г.: «Голгофа, “место черепа” — это место распятия Христа. Оно находится в Элии (Иерусалиме), к северу от Горы Сион».

Другой церковный историк, Сократ Схоластик (ок. 380-440 гг.), записал: «Мудрствующие о Христовом чтили эту гробницу со времени страстей» (Церковная история, гл. 17). Из сочинений древних христианских историков (Папий Иерапольский I-II в., Егесипп II в.) известно, что ранние христиане хорошо знали места погребений многих подвижников веры, включая Апостолов и непосредственных учеников Христа. В труде «О Пасхе» епископа Мелитона Сардийского (II в.), предпринявшего путешествие в Иерусалим, сохранялась память о месте Распятия, где он пишет, что Христос был убит «посреди Иерусалима». А ведь люди, жившие во II веке, не могли говорить о распятии Христа внутри города, поскольку знание о расположении исторических стен Иерусалима тогда отсутствовало. Александр, епископ из Каппадокии, совершая паломничество в Иерусалим около 212 г. «для молитвы и ради истории тех мест», встретился с епископом Элии Капитолины (Иерусалим) Наркиссом. Также знаменитый богослов Ориген (ок. 185-254), прибывший в Святую Землю из Александрии «в поисках следов Иисуса, Его учеников и Его пророков», свидетельствовал о существовании живого предания. Евсевий Кесарийский сообщает, что еще до постройки храма Воскресения христиане со всех сторон света приходили в Иерусалим для поклонения святым местам.

После еврейского восстания (132-135 гг.) под предводительством Бар Кохбы Иерусалим был отстроен в своих прежних границах и превращен в римский город под названием Элия Капитолина. Римский император Адриан повелел «распахать» священный город плугом, запряженным черным быком и белой телицей, который проехал по периметру городских стен, отмечая померий т.е. границы нового города. В память об основании Элии Капитолины была выбита специальная монета с изображением этого языческого обряда. Однако Иерусалим продолжал жить в сердцах верующих христиан и рассеянных по всему миру иудеев.

Согласно историку Евсевию Кесарийскому, при императоре Адриане (ок. 135 г.) боровшееся с христианством язычество, желая стереть всякую память о Христе, на месте Его Распятия добилось возведения огромного храма Венеры, отождествляемой с греческой богиней Афродитой, а на месте Его Воскресения храма Юпитера Капитолийского. Факт, что священные для христиан места были засыпаны грунтом и вымощены камнем, а над ними построены языческие капища, служит доказательством того, что в этот период в Иерусалиме присутствовала значительная христианская община, члены которой почитали эти места и совершали свои молитвы у этих святынь.

Блаженный Иероним Стридонский сообщает (ок. 395 г.), что с тех пор на протяжении около ста восьмидесяти лет, до эпохи императора Константина Великого (306- 337 гг.), над местом Воскресения Христова продолжала стоять статуя Юпитера и на скале Голгофы - статуя Венеры, которыми язычники пытались «истребить нашу память и веру в Крест и Воскресение». В наше время подлинность современного расположения Гроба Господня и Голгофы, сбереженного до нас церковной традицией, не оспаривает большинство серьезных исследователей в области библейской археологии.

Камень Помазания

Внутри храма, прямо напротив входа, у подножия Голгофы на высоте 30 см над уровнем пола находится так называемый Камень Помазания. На нем, по преданию, св. праведные Иосиф с Никодимом положили бездыханное Тело Господа Иисуса Христа после снятия с Креста, умастили благовониями и обвили Плащаницей.

Прямоугольная плита Камня размером 2,7 х 1,3 м выполнена из местного красно-розового полированного камня типа миззи (араб. «Mizzi Ahmar»). Этот уникальный, необыкновенно твердый камень встречается только в очень немногих местах: в окрестностях Иерусалима и в Иудейских горах. На боковых сторонах по периметру Камня Помазания вырезан текст тропаря святому праведному Иосифу Аримафейскому на греческом языке: «Благообразный Иосиф, с Древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями, во гробе нове покрыв положи».

Над Камнем Помазания горит 8 больших неугасимых лампад, выполненных наподобие кувшинов из драгоценного белого опала. Четыре из них принадлежат православным, 2 — армянам, 1 —францисканцам и 1 - коптам. Камень украшают десять высоких подсвечников, стоящие по его обеим сторонам, которые принадлежат тоже разным конфессиям. Настоящий камень был установлен после пожара в 1810 г. Во времена крестоносцев он находился в атриуме, снаружи храма. Тысячи паломников, стоя на коленях, со слезами и великим благоговением прикладываются ежедневно к этому священному месту, возлагая на священную плиту свои кресты, иконы и бесчисленные платочки. Камень благоухает всеми ароматами Востока. Сохранилась красивая традиция, усердно поддерживаемая паломниками и в наше время, изливать на этот Камень различные современные благовония, духи и ароматические масла в память о Помазании Господа. Однако бывают случаи, когда благоухающее миро обильными потоками само выступает прямо из плиты священного Камня.

На белой мраморной доске, висящей не стене справа от Камня Помазания, выгравирован на греческом языке соответствующий евангельский текст—слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова, очевидца и непосредственного участника событий: «После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, — просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19.38-40).

Непосредственно за Камнем Помазания, на наружной стене Кафоликона, находится большое великолепное мозаичное панно, стилизованное под византийский образец, на котором последовательно изображены евангельские события: снятие Спасителя с Креста, умащение Тела благовониями и положение во Гроб. Современная мозаика была выполнена по благословению Патриарха Иерусалимского Диодора в 1990 г. греческим мастером Власисом Цоцонисом.

Камень Помазания символически отражает древнюю иудейскую традицию, в соответствии с которой было приготовлено Пречистое Тело Господа Иисуса Христа к положению во Гроб (Мф.27:57- 59; Мк.15:42-46; Лк.23:52-53; Ин. 19:38-40). В евангельские времена в местах, предназначенных для захоронений, находились большие ритуальные камни. Археологи находят их и сегодня во многих местностях современного Израиля. Два таких камня рядом с древними гробницами сохранились на русском подворье в Хевроне.

Погребение, в котором приняли участие святые праведные Иосиф Аримафейский и Никодим, состоялось в пятницу, после снятия Спасителя с Креста, до наступления вечера праздника ветхозаветной Пасхи. За происходящим наблюдали некоторые из Жен-мироносиц, стоявшие прежде у горы Голгофы.

Евангельские тексты ясно показывают, что между Смертью и Погребением Иисуса Христа было достаточно времени, чтобы подготовить Его Пречистое Тело к достойному Погребению и в полном соответствии с еврейской традицией. Исследователи полагают, что у св. праведных Иосиф и Никодима было достаточно времени, три часа между Смертью Спасителя и закатом солнца, т.е. началом субботы, чтобы умастить Пречистое Тело Господа Иисуса Христа, изливая на Него благовония, обвить белыми погребальными пеленами (евр. тахрихим) и привалить большой камень к двери Гроба.

Омовения Тела в этом случае не требовалось, поскольку, согласно еврейской традиции, убитого или погибшего в результате несчастного случая не омывают, а кровь, вытекшая из его тела, должна быть похоронена вместе с ним. Не омывают покойного также в случае, если еврей был убит не евреем, а распятие на кресте было именно римской казнью. В древние ветхозаветные времена умерших хоронили в их обычных одеждах, иногда устраивали богатые погребения, позже, после вавилонского плена, возникла традиция завертывания тел в тонкое полотно. Примечательно, что традицию «Христова Погребения» - в простом белом саване, - которой иудеи следуют до сего дня, закрепил за еврейским народом учитель апостола Павла раввин Гамалиил I.

Никодим, тайный ученик Иисуса Христа, для Погребения Учителя принес «состав из смирны и алоя, литр около ста» (Ин. 19:39). Смирна представляла собой сильно благоухающий, загустевший сок кустов бальзамической мирры («Commiphora mirra») и алое («Lignum Aloes») - благовонную смолу с дерева семейства «Thymelaceen».

Благовония в древности, особенно для длительного хранения, приготавливались в твердом состоянии, в виде порошка или имели смолистую консистенцию. В Израиле благовониями обычно умащали или посыпали тела умерших, размещая их между складками савана, или рассыпали рядом с телом умершего и внутри самой гробницы.

Упомянутое в Евангелии от Иоанна количество благовоний «литр около ста» составляло около 33 килограмм. Поскольку греческое слово «Хитра», производное от латинского «libra», обозначает не меру объема, а меру веса, равную римскому фунту или 327.45 гр. Употребление знатными фарисеями и членами Синедриона такого большого количества дорогостоящих благовоний свидетельствует об их великом почтении к Мессии, несмотря на самые страшные обстоятельства Его Смерти. В Израиле с древних времен существовал обычай класть в гробницу различные пряности и благовонные смолы, которые должны были изгонять запах тления. Об обстоятельствах захоронения царя Асы известно, что «положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество» (2Пар.16:1- 14). Иосиф Флавий сообщает, что при погребении раввина Гамалиила I, учителя апостола Павла, использовали около 107 литров благовоний. Тот же историк пишет, что при погребении первосвященника Аристовула было истрачено множество благовоний, и при погребении Ирода Великого тоже воскурялись благовония.

Потом, «весьма рано, в первый день недели» (Мк.16:1-2) по окончании субботнего покоя, святые Жены-мироносицы принесли ко Гробу Христа «благовония и масти» (Лк.23: 55- 56), чтобы еще раз «помазать Его» (Мк.16:1). Оплакивание умерших, согласно еврейской традиции, длившееся семь дней, совершалось у входа в гробницу или внутри нее, благовония в эти дни обычно приносили с собой. В гробницах и пещерах захоронений I в. После Р.Х. археологи обнаружили множество флаконов и сосудов для благовоний.

Какими слезами оплачем Господа нашего, положенного мертвым в каменном Гробе? Слез всей земли не хватит, чтобы Его достойно оплакать.

Свидетельств о том, на каком точно месте Тело Спасителя было приготовлено к Погребению, не сохранилось, но уже с V в. в последовании византийского богослужения Великой пятницы выделяется чин Погребения Плащаницы. Плащаница Иисуса Христа стала одной из главных христианских реликвий. До разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 г., она хранилась там в храме Святой Софии и выставлялась для поклонения в каждую пятницу и на Страстной седмице.

В храме Воскресения Христова в Иерусалиме особо торжественно совершается чин Погребения: большую златотканую Плащаницу, усыпанную лепестками роз, шесть архиереев в черных облачениях с белым шитьем износят с Голгофы и полагают на Камне Помазания. После литии у Камня Плащаницу торжественно, с троекратной литанией вокруг Кувуклии, переносят и полагают на каменное ложе Гроба Господня, а затем уносят в алтарь храма Кафоликона.

Внутри храма, слева от входа, расположена высокая деревянная скамья, на которой мусульманский привратник традиционно сидит в течение многих лет, исполняя свои обязанности. С правой стороны расположена крутая мраморная лестница, 18-ступеней которой ведут на Голгофу.

Киворий Трех Марий

С левой стороны от Ротонды Анастасис, на расстоянии около 12 м от Камня Помазания, находится небольшой мраморный киворий с неугасимой лампадой посередине. Киворий является собственностью Армянской Апостольской Церкви. Он выполнен в виде шестигранного купола на четырёх колоннах с круглой мраморной плитой внутри. Киворий, символически сохраняет память о месте, где стояли три евангельские Марии, святые Жены-мироносицы во главе с Пресвятой Богородицей, издали, безмолвно взиравшие на казнь, совершавшуюся на Голгофе: «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Заведеевых» (Мф.27:55-56;

Мк.5:40-41; Лк.23:49; Ин.19:25).

Верные и мужественные святые Мироносицы самоотверженно шли за Христом до самой Голгофы. Потом, скорбя безмерно, стояли у ее подножия, стараясь своей любовью и сочувствием уменьшить страшную сверхчеловеческую скорбь Преблагословенной Девы. Глубину скорби Пресвятой Богородицы, стоявшей у Креста, на котором пригвожден был Ее возлюбленный Сын и Бог, понять невозможно. Ее великие страдания предсказал пророк Симеон, когда Она со св. прав. Иосифом Обручником принесла Богомладенца Иисуса в Иерусалимский храм для Его посвящения Богу как первенца: «И Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец» (Лк.2:35).

Лестница рядом ведет через галерею армян в церковь, именуемую Второй Голгофой, построенную по благословению армянского патриарха Мартироса в 1439 г., после того как армяне лишились права на владение Голгофой. Главной святыней церкви является фрагмент колонны, который армянское предание связывает с Колонной бичевания Спасителя во время суда у Понтия Пилата (Мф.27:26; Ин. 19: 1-3). Второй престол храма посвящен святителю Макарию, патриарху Иерусалимскому, под руководством которого был построен Храм Воскресения Христова и обретено Древо Креста Господня. Пол этой церкви украшен мозаиками, на которых изображены армянские церкви Иерусалима V-VII вв.

Ротонда

Ротонда - величественная постройка с колоннадой, имеет округлую форму и увенчана огромным полусферическим куполом. До сих пор сохранилось ее первоначальное название - Анастасис, что в переводе с греческого языка значит Воскресение. Внутри, вдоль стен и галерей Ротонды, находится концентрический круг из 12 колонн разных периодов, которые окружают со всех сторон небольшую часовню - Кувуклию с Живоносным Гробом Господним внутри. Ротонда диаметром 35 метров, делящаяся по вертикали на 3 яруса, сохранила первоначальный план византийской постройки IV в. и времени крестоносцев, но сейчас значительно уменьшена в своих размерах.

Во внутреннее пространство Ротонды солнечный свет попадает только через отверстие вверху купола, поскольку в результате различных реконструкций проходивших на протяжении веков, она потеряла доступ прямых солнечных лучей. Ротонда, являющая собой один из лучших образцов римско-византийской архитектуры, первоначально была задумана как открытая галерея. Во время реконструкции, проведенной в 1810 г. с целью укрепления всей конструкции, западные столпы и колонны были соединены стеной.

Восстановленный после последней реконструкции в 1980г. полусферический купол представляет собой систему стальных арок, покрытую сверху тонким слоем армированного бетона со свинцовым покрытием снаружи. В современном дизайне внутренней поверхности купола, восстановленном в 1994 г., круглое световое окно - «окулус» - окружено сиянием трех золотых звездных венцов с 50-ю малыми золотыми лучами и 24-мя чуть большими. За ними следует 12 расходящихся на голубом фоне лучей, символизирующих 12 Апостолов, учеников и последователей Христа, а их трехчастная форма - символ Триединого Бога. Нижняя поверхность купола усеяна золотыми звездами. В дизайне купола художественно оформлен глубокий библейский образ сияющего облака Божественного Присутствия (евр. Shekhinah) или, по-другому, Славы Господней (Ис.40:5, 60:1, Ин.1:14, 13:31; 2Кор.4:6; Евр. 1:3).

Ротонда Анастасис, со священной Кувуклией внутри, несомненно, является одной из древнейших христианских сооружений, однако относительно ее точного возраста единого мнения нет. Две колонны, расположенные в поблизости францисканского престола св. Марии Магдалины, исследователи считают двумя распиленными пополам частями одной колонны времени первого храма эпохи императора Константина или, возможно, даже частью комплекса храма времен Адриана. Галереи и ярусы Ротонды разделены между различными христианскими конфессиями. Третий, верхний ярус с арками полностью принадлежит православным. Размеры и вид Ротонды с абсолютной точностью были использованы как образец во время строительства в 687-691 гг. Абд аль-Маликом мусульманского святилища - мечети Купол Скалы на Храмовой горе.

Внутри огромного здания Ротонды находятся сейчас более десяти приделов и святых мест поклонения, связанных с искупительными Страданиями и Воскресением Иисуса Христа.

В юго-восточной части Ротонды находится престол святых Жен- мироносиц, примыкающий непосредственно к стене греческого Кафоликона и принадлежащий Армянской церкви. Подвиг св. Жен-мироносиц состоит в том, что, Христос не избирал их и не звал следовать за Собою подобно Апостолам, но они сами бесстрашно пошли за Ним, самоотверженно служа Ему как вечной Истине, Божественному Учителю и Господу, невзирая на Его видимую бедность, простоту и явную враждебность к Нему первосвященников и народных наставников. Самую преданную любовь и верность Христу они сохранили в день Его Смерти на Кресте Голгофы, и когда первыми пришли на рассвете к Его Живоносному Гробу. В то время как Апостолы растерялись, пребывая в страхе и всевозможных сомнениях, а сам Пётр горько оплакивал своё отречение, святые жены-мироносицы, не зная еще тайны грядущего Воскресения, слезами любви омывали следы стоп Христовых. В подвиге Жен-мироносиц раскрылась вся высота женского служения Богу и ближнему.

Кувуклия. Живоносный Гроб Господень

Под сводами Ротонды «Анастасис», в самом ее центре, находится небольшая мраморная часовня - Кувуклия, заключающая в себе величайшую христианскую святыню — Живоносный Гроб Господень, в котором был тридневно погребен и воскрес из мертвых Господь наш Иисус Христос. Греческое слово «Кувуклия» происходит от латинского «Cubiculum» и дословно переводится как «опочивальня», «царская сокровищница» или «сень». Западные паломники обычно называют ее Эдикулой (aedicula), что на латыни буквально означает «небольшой дом», «храм» или «часовня».

Кувуклия снаружи и внутри облицована желто-розовым мрамором, который в Иерусалиме тогда называли «мрамором святого креста», поскольку он добывался, главным образом, в окрестностях монастыря Святого Креста в Иерусалиме.

Кувуклия имеет плоскую крышу, увенчанную в западной части небольшим «луковичным» куполом в русском стиле, поддерживаемым колоннами и столбами. Часовня имеет вид прямоугольного строения с размерами сторон 8,3 х 5,9 м и высотой 6,8 м. Стены снаружи украшены 16-ю небольшими пилястрами и увенчаны балюстрадой с колоннами. Вход в Кувуклию ведет по широкому мраморному помосту с тремя ступенями и перилами, по обеим сторонам которого расположены мраморные скамьи. Непосредственно за ними стоят высокие подсвечники, принадлежащие православным, католикам и армянам. Они возжигаются перед началом богослужений поочередно пономарями каждого из вероисповеданий.

Фасад Кувуклии расположен на восточной стороне, где находится единственный вход, и оформлен в виде небольшой арки с деревянными двустворчатыми дверками. Прежние дверцы, облицованные перламутром, имели серебряные колокольчики с надписью: «Господи, открой врата милости Твоей и сохрани в обители твоей». После пожара 1808 г. они хранятся в музее Иерусалимской Патриархии.

Фасад этого священного сооружения украшен четырьмя витыми колоннами из бело-розового мрамора, увенчанными капителями коринфского ордера. Над входом в Кувуклию, в центральной части, помещено принадлежащее православным рельефное изображение Воскресения Христова, покрытое окладом из золота и серебра. Над ним расположено живописное католическое изображение Воскресения, под ним - армянское. Особо выделяется резная серебряная сень русской работы (ростовская финифть) 1-й половины XIX века с 12-ю иконами св. Апостолов. Ее появление связывают с именем великого князя Константина Николаевича, который в 1859 г. посетил Святую Землю.

В 2004г., по заказу Иерусалимской Патриархии, старинные финифти были заменены новыми (изготовлены по совр. технологии ростовской фирмой А. Рудника). Фасад также украшает великое множество золотых и серебряных лампад, висящих в четыре ряда, число которых строго определено: два ряда по 12 штук и одна лампада размером побольше принадлежат православным, 7 больших - католикам, 13 небольших - армянам.

Три стороны Кувуклии украшают прямоугольные рамки с надписями на мраморе, славящими Воскресение Христово. Одна из них содержит надпись заглавными буквами: «Хвалите языки и народы Христа Бога нашего волею нас ради крест претерпевшего, и во аде тридневновавшего, и да поклонимся Его из мертвых воскресению, им же всего мира концы были заполнены светом».

Внутри священная Кувуклия разделена на две части: придел Святого Ангела и погребальную камеру, сам Живоносный Гроб Господень. Придел Ангела, обложенный белым мрамором, по форме представляет собой почти правильный квадрат размером 3,4 х 3,9 м. Часовню освещает 15 подвешенных у потолка лампад: 5 православных, 5 католических, 4 армянских и одна коптская. В центре придела хранится небольшой фрагмент камня, закрывавшего гробницу Христа, который согласно свидетельству Евангелия, был «весьма велик» (Мк.16:4; Мф.27:60).

Этот камень был отвален Ангелом после Воскресения Христа, и на нем сидел потом Ангел Божий, возвестивший женам-мироносицам о Воскресении Спасителя (Мф.28:2-3). Камень оформлен в виде небольшой облицованной мраморном вазы-ларца, на котором обычно стоит зажженная свеча. Священный камень можно увидеть через стекло. На этом камне при совершении архиерейской православной Литургии устанавливается переносный престол. В обычные дни жертвенником и престолом служит само Тридневное ложе Спасителя, причем священник всю Божественную Литургию совершает коленопреклоненно, вставая только во время каждения, Малого и Великого входа, чтения Евангелия и выноса Святых Даров.

Два отверстия овальной формы в стенах, с одной и другой стороны, ежегодно служат для передачи Благодатного Огня в Великую субботу перед Пасхой. Через них Иерусалимский Патриарх торжественно предает ожидающему народу два пучка зажженных свечей, число которых в каждом составляет 33 — по числу традиционно определяемых лет земной жизни Спасителя.

Из придела Ангела в саму пещеру Святого Гроба, размером 2,07x1,93 м, ведет низкий арочный вход, через который можно пройти, только низко наклонившись. Портал входа украшен барельефом из белого мрамора в стиле, близком к оттоманскому барокко. На нем слева изображены Жены- мироносицы с подписанными именами, справа — простирающий к ним руку архангел Гавриил, который, по преданию, возвестил святым Мироносицам благую весть о Воскресении Христа. На мраморной ленте со складками выгравированы слова Ангела на греческом языке: «Жены-мироносицы, что ищете живого среди мертвых? Воскрес Господь». Несколько выше изображение Воскресения Христа с двумя трубящими Ангелами, которые держат свиток с надписью: «Приидите, видите место, идеже лежа Господь» (Мф.28:6). Выше над вратами особо выделена ктиторская надпись с именем греческого архитектора, создателя Кувуклии (К. Комненос 1810 г.).

Самое святое место на земле оформлено скромно и просто. Внутренность пещеры Гроба Господня облицована белым и желто-розовым мрамором, кроме небольшого участка природной скалы в арке входа. Справа от входа, у северной стены, находится Тридневное ложе Спасителя, где покоилось Его Пречистое Тело с вечера Великой пятницы до зари Светлого Воскресения. Каменное погребальное ложе высотой около 65 см покрыто простой белой мраморной плитой-трансенной 210 м длины и 93 см ширины.

Мраморная плита на ложе была положена еще в византийские времена не столько для украшения, сколько для защиты от чрезмерного усердия «ревностных богомольцев», пытавшихся отколоть частичку священной скалы и унести ее с собой в качестве реликвии. На поверхности пожелтевшей от времени мраморной плиты, положенной в 1555 г., видно заметное углубление, зримый след благоговейных «лобызаний» неиссякаемого потока паломников, ежедневно припадающих к Живоносному Гробу, каменному свидетелю Воскресения Христова. Плита Гроба имеет поперек глубокую борозду. С этой бороздой связано предание, согласно которому, она возникла чудесным образом, когда мусульмане захотели изъять мраморную плиту для украшения мечети. По другой версии греческие монахи сами ее нанесли на мраморе, чтобы остановить варварство мусульман.

Напротив входа в Гробницу расположена православная икона Пресвятой Богородицы, как бы взирающей на смертное ложе Сына Человеческого. Икона эта чрезвычайно редкой иконографии, поскольку Пресвятая Дева изображена на ней в виде Жены- мироносицы с сосудом благовонного мира в руках.

Внутри Святого Гроба могут стать вплотную, опустившись на колени, не больше 3-4 человек одновременно. Среди православных паломников сохраняется древняя благочестивая традиция: выходить из придела, не поворачиваясь спиной к святыне и оставаясь лицом, обращенным к Живоносному Гробу.

На северной стене, над оформляющим Тридневное ложе Спасителя мраморным карнизом, помещены три иконы Воскресения - по числу основных вероисповеданий. В самом центре находится православная икона с барельефным изображением Воскресения Христова и предстоящими Ангелами, слева, тоже барельефная, - католическая, а живописная картина справа принадлежит армянам. По стенам вокруг всей Гробницы выгравирована надпись с тропарем св. Иоанна Дамаскина: «Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякого царского показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения».

Совершать Божественную литургию непосредственно на плите Гроба имеют право только православные, католики и армяне. Католические священники обязаны приносить и возлагать на святое ложе особую деревянную доску, которая служит тогда для них престолом. Примечательно, что образ Гроба Господня присутствует в каждом православном храме, где святой престол является его символическим изображением. Блаж. Симеон Солунский, авторитетный толкователь богослужебных текстов, пишет: «Прообразует... священная трапеза Божий престол, и Воскресение Христово, и честной Гроб». А по образцу Кувуклии возводится обычно сень-киворий над святым престолом в алтарных апсидах христианских храмов.

Таинственный полумрак внутри пещеры Гроба, откуда воссиял миру свет Христова Воскресения, освящается мерцанием подвешенных у потолка 43 лампад, принадлежащих разным конфессиям, и свечами, возжигаемыми усердием самих богомольцев, благоговейно припадающих ежедневно к Живоносному Гробу.

Игумен Даниил в XII в. первым из русских паломников поставил у Гроба Господня неугасимую лампаду «от всея Русьскыя земли», а вслед за ним драгоценную кадильницу - первый дар русских жен - пожертвовала Гробу Спасителя преподобная Евфросиния Полоцкая. Потом «кандила от земли Русской» вместе с другими пожертвованиями часто посылались для украшения храма Воскресения. Император Александр I жертвовал иконы для иконостаса, а царь Николай I, считавший помощь Иерусалиму «делом сердца», передал в дар храму Воскресения Христова три больших паникадила из чистого серебра. В память о великом князе Сергее Александровиче, погибшем от бомбы брошенной революционером Каляевым в 1905 г., император Николай II пожертвовал большую лампаду, которая долгие годы висела перед иконой Воскресения, расположенной над входом в Кувуклию.

Этот всемирный алтарь ежедневно открыт для всех желающих войти и молитвенно припасть к Тридневному ложу, после того как Воскресший здесь Спаситель открыл для всего человечества райские двери и доступ в Небесные чертоги для празднования Пасхи вечной.

В приделе Ангела или перед Кувуклией постоянно дежурит и внимательно следит за порядком в очереди греческий Святогробский монах.

В 2016 г. в Кувуклии были проведены реставрационные работы под руководством профессора Афинского Национального

Политехнического университета «Мецовион»

госпожи Антонии Моропулу. В процессе этой реставрации 26 октября археологи

приподняли мраморную плиту над погребальным ложем Христа, которое не

вскрывалось с 1555 года. Под этой плитой был обнаружен слой заполняющего

материала - битого камня. Продолжая безостановочно работать в течение 60

часов, реставраторы обнаружили еще одну, более древнюю мраморную плиту серого

цвета с небольшим крестом, вырезанным на ее поверхности. В ночь на 28 октября

взорам археологов предстало подлинное Тридневное погребальное ложе Христа,

выполненное из известняка и сохранившееся в неповрежденном состоянии. Затем

реставраторы закрыли священное ложе прежней мраморной плитой.

В процессе проведения в погребальной камере Христа реставрационных работ в ее левой стене было прорезано небольшое обзорное окно, через которое стало возможным видеть сохранившуюся часть скальной породы самой гробовой пещеры.

Коптская часовня

С западной стороны к Кувуклии вплотную прилегает небольшая, с отдельным входом, часовня в честь архангела Михаила, принадлежащая египетской Коптской Церкви. Часовня расположена с той стороны Кувуклии, где находилась честная Глава Спасителя во время пребывания Его Тела во Гробе. С этой стороны Гроба («у главы»), по преданию, сидел один из Ангелов, которого увидела св. Мария Магдалина, когда утром на рассвете стояла и плакала у Гробницы Христа: «и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса» (Ин.20:11-12). Под престолом, на уровне пола находится почитаемое верующими подножие Гроба Господня, рядом с которым постоянно горят свечи.

Впервые престол на этом месте был пристроен к стене Кувуклии во времена императора Константина Мономаха в 1042- 1048 гг. (По армянским источникам, часовня была сооружена царем Киликийской Армении Этумом II в 1300 г.). Позднее крестоносцы соорудили над существующим престолом деревянный навес, а часовню стали называть «кавет», что на нормандском диалекте значит «голова», а еще позже она перешла в руки францисканцев.

Монахиня Мариам (Юрчук)

Путеводитель по Святому Граду Иерусалиму Том I

Путеводитель по Святой земле Том II

Русская Духовная Миссия 2018 год.

(Данные книги можно заказать в нашем паломническом центре)

Храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня (лат. Sanctum Sepulchrum, евр. Knesijat ha-Kewer, араб. Kaneesatu al-Qeyaamah, или «Святое Воскресение»), самый главный и самый священный храм для всех последователей Христа во всем мире, расположен в Христианском квартале северозападной части Старого города Иерусалима. Название «Храм Гроба Господня», общепринятое в современных описаниях Иерусалима, имеет позднее западноевропейское происхождение (от лат. «sepulcrum» - могила, гробница). Православные греки и арабы до сих пор называют храм первоначальным его именем «Храм Воскресения».

В этот священный храмовый комплекс можно пройти со стороны Яффских ворот (евр. Sha’ar Jafo, араб. Bab al-Chalil) через улицу Давида (David Street), от которой первый поворот налево ведет на Христианскую улицу (евр. Ha’Notzri). Далее следует повернуть с нее направо на улицу Св. Елены (St. Helena) и пройти через небольшие ворота, где можно выйти на замкнутый дворик - атриум, расположенный напротив входа в Храм. Со стороны Дамасских ворот (евр. Sha’ar Sh’khem, араб. Bab Alamud) можно попасть в него, проходя по улице Сук Хан аз-Зейт (Souq Khan el-Zeit), а со стороны Новых ворот (евр. HaSha’arHeChadash, араб. Bab ij-Jdїd) - по улице св. Франциска (St. Ftancis Street) и Христианской.

Храм Воскресения является важнейшим местом евангельских событий, главным центром христианского паломничества и великолепным древним архитектурным образцом церкви-мартирия. Храм Воскресения Христова величественен и огромен. Его своды способны вместить около 10 тысяч человек. В здании этого грандиозного храма-мавзолея хранятся величайшие святыни, каменные свидетели Распятия, Погребения и Воскресения Иисуса Христа - Святая Гора Голгофа и Живоносный Гроб Господень. Сама священная Пещера - Гроб Спасителя, откуда воссиял миру свет Христова Воскресения, - заключена в мраморной часовне, называемой Кувуклией стоящей посреди круглой Ротонды. Храм Воскресения Христова с двумя огромными серыми куполами и срезанной колокольней во внутреннем пространстве отображает смесь различных архитектурных стилей и заключает в себе около 30 часовен и мест поклонения.

В настоящее время Храм Воскресения Христова включает в себя древнюю Ротонду, в которой находится Кувуклия (часовня с Гробом Господним), вершину Голгофы с местом Распятия, Кафоликон, являющийся кафедральным собором Иерусалимской Православной Церкви, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной царицы Елены, множество престолов и приделов, несколько монастырей, ряд вспомогательных помещений и галерей.

Храм - памятник и каменный свидетель Искупительной жертвы Иисуса Христа, Его Крестных страданий, Смерти и последующего Воскресения во славе несет на себе следы многочисленных пожаров и землетрясений, жестоких разрушений и восстановлений на протяжении более полутора тысяч лет. Следы разрушений отражают многовековую историю Иерусалимской Церкви, которая существовала на этой земле, раздираемая войнами и насилием, прошла через горнило страдании и испытаний, сохраняя, однако, внутреннюю силу и надежду на непременное исполнение Божьих обетований.

Возведение храма Воскресения после обретения на этом месте

евангельских святынь стало важнейшим событием в истории всего христианского мира и главной реликвией сакральной топографии Иерусалима. Несмотря на ряд разрушений, храм оставался в руках христиан с момента его возведения, богослужения в нем практически не прекращались, и не прекращалось паломничество. Архитектурный ансамбль храма Воскресения уникален еще и тем, что охватывает собой очень сложный участок рельефа, значительно измененный при первоначальном строительстве. Со времен крестоносцев храм, в основном, остался без существенных изменений, однако его внутреннее убранство из-за произвола реставраторов значительно утратило свой прежний блеск. Большинство старых каменных плит и древних колонн в храме не потерялись, они были вмонтированы в очередные постройки и заново служат в качестве средства преемственной связи между историческими эпохами и для передачи сакрального смысла.

Первое паломничество к этому свято хранимому месту совершилось в тот памятный первый день недели, когда святые Жены- мироносицы, купив ароматы, пришли рано утром, на рассвете, и увидели камень отвален и Гроб пуст, и не нашли в нем Тела Господа Иисуса Христа. Потом пришли Апостолы и другие ученики, а вслед за ними, непрестанно, вплоть до наших дней идут бесчисленные христианские паломники, слезами любви и умиления омывая порог этого священного храма. Миновали столетия, сокрушались царства, возникали и исчезали со страниц истории племена и народы, а святой Гроб Господень, не смотря на все его варварские разрушения, оставался неизменным, мера его святости и благодатная сила воздействия на верующих никогда не скуднела. Когда мир безмятежно спит естественным и духовным сном, святогробский монах, из года в год просыпаясь посреди ночи, спешит к Живоносному Гробу, чтобы возжечь лампады, совершить Божественную Евхаристию и поклониться Царствующему над всеми.

Евангельские события

Была еще ночь, но приближался рассвет... Заканчивалась долгая ночь человечества.

После Смерти Спасителя два тайных Его ученика - святые праведные Иосиф и Никодим - приняли на себя все заботы о достойном погребении возлюбленного Учителя. Св. праведный Иосиф снял Пречистое Тело Господа с Креста, и вместе с Никодимом они «обвили его пеленами с благовониями» и погребли в новом, высеченном в скале гробе, «в котором еще никто не был положен» (Ин. 19:40-42). Иосиф Аримафейский, знаменитый член Синедриона, не позволил, чтобы Тело Спасителя было положено в общую могилу, где обычно хоронили казненных преступников, отводя им особые места для захоронения, но предоставил Христу Спасителю, приготовленный для себя гроб в саду, неподалеку от Голгофы (см. 4Цар.21.18). Обстоятельства этого погребения были предсказаны пророком Исаией: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис.53:9). Иосиф Флавий свидетельствует, что евреи погребали распятых римлянами преступников в соответствии с иудейским законом: «... иудеи так строго чтят погребение мертвых, что даже приговоренных к распятию они до заката солнца снимают и хоронят» (Иуд.Древн. 13:6.6), а римский закон разрешал передавать тела распятых родственникам или друзьям для погребения (Digesta. ХLVIII.24).

Первосвященники, вспомнив, что Христос говорил о Своем воскресении на третий день, поставили у двери Гроба стражей и приложили к камню печать, «чтобы ученики Его, придя ночью, не украли» Тело (Мф.27: 64-66). «У вас есть кустодия, т.е. военная храмовая стража, - отвечал им Пилат, - пойдите, охраняйте, как знаете» (Мф.27:65). Ночью, по прошествии субботы, на третий день после Крестных страданий и Смерти Спасителя, когда стражи еще стояли на своем посту у запечатанного Гроба, Господь Иисус Христос силою Своего Божества Воскрес из мертвых. Ни большой камень (евр. «golel»), приваленный к дверям Гробницы, ни печать Синедриона, ни поставленные первосвященниками стражи, продолжавшие третий день стоять на посту, ни сама смерть не смогли удержать в Гробе Распятого Мессию (Деян.2:24). Заря Его Воскресения сияла уже в этот день мертвым в аду. Тайна святой Субботы, когда «плотию уснув», совершил подвиг спасения людей положенный во Гробе Христос, являя нам Свой великий субботний покой, умиротворяет всю вселенную.

Сильное землетрясение внезапно прервало царившую ночную тишину, земля содрогнулась «и не могла, - говорит Иннокентий, архиепископ Херсонский, - не содрогнуться, потому что из недр ее выходил теперь великий Первенец из мертвых», славному Воскресению Которого удостоились послужить Силы Небесные. «Подобно тому, как Он родился, сохранив невредимыми ключи девства, так и воскрес, сохранив невредимыми печати гроба» (Е. Зигабен). Испуганные стражи увидели у входа в Гробницу Небесного Посланника и «устрашившись его, ... пришли в трепет и стали, как мертвые» (Мф.28:4). Вид Ангела был, как молния, а одежды на нем были белые, как снег. Он отвалил камень от двери Гроба, который был «весьма велик» (Мк.16:4) и сел на него, сияя неземным светом (Мф.28:2-3). Воскресение Христа произошло в день принесения снопа от нового урожая ячменя. Воскресший Спаситель стал «первым снопом» от воскресших и искупленных, как написано: «... так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор. 15:22-23, Лев.23:10- 11). Воскресение Христа было победой над всеобщим законом смерти, и для этого Он стал одним из нас.

Рано утром, на рассвете святые Жены-мироносицы, купив ароматы, пришли ко Гробу, чтобы по иудейскому обычаю отдать последний долг Божественному Учителю (Лук.23:56). Их тревожила мысль о тяжелом камне, но они нашли его уже отваленным. Мария Магдалина, пришедшая ко Гробу ранее всех, первая увидела опустевшую Гробницу и сразу же поспешила сообщить об этом апостолам Петру и Иоанну. Примечательно, что свидетелями и первыми вестницами Воскресения Христова были женщины, свидетельство которых, согласно Талмуду, ничего не стоило, и, по иудейской традиции, они не имели даже права давать показания в суде. Подвиг святых Жен- мироносиц, от исполнения которого их не удержал ни ночной мрак, ни безлюдность места, ни злоба иудеев, был вознагражден неизреченной радостью. По словам евангелиста Марка, святые Жены вошли в Гроб по зову Ангела Господня и увидели в нем таинственного светоносного юношу, облаченного в белую одежду (Мк.16:5).

Он возвестил им о свершении ВС- ЛИКОЙ Таины: «не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,,.» (Мф.28:5-6). Святые отцы Церкви единогласно говорят, что временем Воскресения Спасителя было первое пение петухов, которое предвещало свет воскресного дня. С этого момента первый день недели станет уже навсегда «днем Господним», в память о Воскресении Христа.

Выйдя из Гроба, Жены-мироносицы спешили исцелить неверие Апостолов (Евр. 12:12-13), которых впереди ожидал великий подвиг — подвизаться до крови в проповеди Воскресения... (Евр. 12:4). По дороге явился им воскресший Спаситель и сказал: «Радуйтесь!». Эта не побеждаемая никакими скорбями радость сопутствует жизни христианской Церкви во все века, и до сих пор радуются о Воскресении Христовом все любящие Господа Иисуса, и никакие силы тьмы не могут потушить зажженный свет, ни помрачить принесенную Им в мир радость (Евр.4:12; Ис.40:8). Святые жены узнали Явившегося им и, «приступив, ухватились за ноги Его и поклонились» (Мф.28:9) уже не как возлюбленному Учителю, а как Единородному Сыну Божию, исполненному благодати и истины.

Между тем апостолы Петр и Иоанн, пораженные словами Марии Магдалины о случившемся, прибежали к пещере и обнаружили в ней лишь «одни пелены лежащие и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте» (Ин.20:3-7). Святитель Григорий Нисский писал, что внутри Гроба Христова сиял не- тварный свет: «Сие видев, Петр поверил, видел же не только чувственными очами, но и высоким апостольским умом, исполнен убо был Гроб света, так что, хотя и ночь была, однако в двух образах видел внутренняя... чувственно и душевно».

После того как апостолы Пётр и Иоанн возвратились домой, к священной Гробнице вернулась Мария Магдалина. Она стояла одна у Гроба, горько плакала и вдруг увидела двух Ангелов «в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса» (Ин.20:12). Потом она увидела и Воскресшего Христа, которого сперва не узнала и приняла за садовника, поскольку Его человеческое Тело преобразилось. Однако, услышав знакомый голос Христа, в одно мгновение Мария поняла все. «Раввуни?» — воскликнула она и бросилась к ногам Спасителя, но Господь сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин.20:16-17). Тело Христа после Воскресения было уже иным, духовным (1Кор. 15:44- 49), прославленным (Флп.3:21) и принадлежащим уже иному бытию. Спаситель сокрыл Свою вечную славу во время Его воплощения на земле, и теперь Он восходит ко Отцу, чтобы принять ее как нечто от века Ему принадлежащее. Христос стал невидим, а верная ученица, преисполненная несказанной радостью, поспешила в Иерусалим, чтобы возвестить «плачущим и рыдающим» ученикам, «что Он жив» (Лук.24:11). Однако они, услышав об этом, не поверили (Мк. 16:10-11).

Утром все увидели опустевший Гроб, однако иудейские первосвященники решили подкупить стражей, чтобы те оклеветали учеников и поставили под сомнение величайшую истину Воскресения Христа. Они «довольно денег дали воинам» (Мф.28:11-14) и приказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали... и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня» (Мф.28:13-15). Однако розыск пропавшего тела иудеи не предприняли. Разве так сложно было найти в Иерусалиме учеников Христа?

После Своего Воскресения из мертвых Иисус Христос в продолжение сорока дней и даже после Пятидесятницы более одиннадцати раз являлся видимым образом Апостолам, делая их «свидетелями воскресения» (Деян. 1:22), поучая и разъясняя им тайны Царствия Божия (Деян. 1:3). В текстах Священного Писания приводятся все эти трогательные случаи, когда Он являл «Себя живым... со многими верными доказательствами» (Деян. 1:3): Луке и Клеопе на пути в Эммаус (Лк.24:13-35; Мк.16:12); вечером в первый день недели десяти Апостолам при отсутствии Фомы, когда двери «были заперты из опасения от Иудеев» (Мк.16:14; Лк.24:36-45; Ин.20:19- 23); через неделю опять вечером, «когда двери были заперты», и Он явился всем Апостолам, рассеяв неверие Фомы (Ин.20:24-31); через несколько дней при море Тивериадском семи ученикам, когда Господь восстановил апостола Петра в апостольском достоинстве (Ин.21:1-25); немного спустя одиннадцати Апостолам на горе в Галилее (Мф.28:16-20; Мк.16:15-18; Лк.24:46-49); всем Апостолам в день Вознесения на горе Елеонской (Лук.24:49-53; Мк. 16:19-20); более пятистам верующим (1Кор.15:6); апостолу Иакову, брату Господню, и всем Апостолам (1Кор.15:7); святому архидиакону Стефану (Деян.7:55), апостолу Павлу по дороге в Дамаск (Деян.9:1-6) и другим.

Христос воскрес! И для всего человечества наступила истинная весна, радостное утро новой жизни. Воскресение Спасителя переродило Апостолов, превратив боязливых рыбарей в самоотверженных проповедников, пронесших весть о Его Воскресении «до края земли» (Деян. 1:8). Воскресение Христа свидетельствует о том, что Он — Сын Божий (Рим. 1:4), победивший смерть (IKop. 15:55), что Ему дана власть над всеми силами: «небесными, земными и преисподними» (Флп.2:10). Воскресением Христа из мертвых завершился Богочеловеческий подвиг спасения рода человеческого. «Я есмь воскресение и жизнь, — сказал Господь, - верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Воскреснув из мертвых, Господь разрушил врата смерти (Ис.45:2; Пс.106:16), сошел во ад со Своей спасительной проповедью и вывел оттуда томившиеся в нем души ветхозаветных праведников, избавил нас от власти греха и сделал сопричастными вечной жизни (Рим.6:4; Фес.4:14; 1Пет.З:19). Христос Воскрес как начаток умерших, перворожденный из мертвых (Кол. 1:18), Своим Воскресением открывая двери бессмертия для всего человечества (1 Кор. 15:20-22). Примечательно, что Христос Воскрес в день принесения в Иерусалимский Храм начатков жатвы, первого снопа урожая года, став таким образом начатком первым из умерших (IKop. 15:20). Воскресением Своим Он освятил, благословил и утвердил будущее воскресение всех людей, которые восстанут в тот день от земли, как из зерна произрастает колос. После всеобщего воскресения смерть, побежденная Христом, будет окончательно изгнана из мира: «Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26).

«Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя: ее угасил Тот, Кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом Сошедший во ад. ... Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» (Слово свт. Иоанна Златоуста, читаемое на Пасху). Христос «радование миру даровал», — пишет преподобный Иоанн Дамаскин, а преподобный Максим Исповедник, размышляя о тайне Воскресения Христова, говорит: «Тот, кто познает тайну Креста и Гроба, познает также существенный смысл всех вещей... Тот, кто проникнет ещё глубже Креста и Гроба, и будет посвящён в тайну Воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал все вещи изначала».

В Ветхом Завете метафорические образы, обращенные, прежде всего, к истории израильского народа, имеют также эсхатологическую перспективу. Пророки, говоря о необходимости страданий Мессии, предсказали Его Воскресение из мертвых и последующую славу. Самым ярким из них является пророчество Исаии, занимающее всю 53-ю главу его книги: «Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное...». Слова пророка Давида: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс.15:10) относятся не к самому пророку, ибо «он и умер и погребен» (Деян.2:29), а к воскресшему Христу (Деян. 2:30-31). Пророк Осия говорит о трехдневном Воскресении во множественном числе: «Он... оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его» (Ос.6:1- 2; 1Кор. 15:4). Именно столько времени провел во Гробе Иисус Христос перед тем, как воскреснуть. Поразительны слова пророка Осии, который жил в VIII в. до Р.Х. Это целый гимн славному Воскресению Христову и надежда на будущее всеобщее воскресение: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад!Где твоя победа?» (Ос. 13:14). О бессмертии Мессии говорят также предсказания о Его вечном Царстве, поскольку вечное Царство предполагает вечного Царя! (Быт.49:10; 2Цар.7:13; Пс.2; Пс.131:11; Иез.37:24, Дан.7:13).

Трёхдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита было прообразом трёхдневного пребывания Иисуса Христа в «сердце земли», то есть в царстве смерти (Ион.2:1). Сам Спаситель свидетельствовал о Своем Воскресении, как о «знамении Ионы пророка» (Мф. 12:39- 42). Воскресение Христа произошло в первый день недели, потому что в тот день Бог сотворил вселенную (Быт. 1:1-4), в этот же день Он ее через Христа возобновляет.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА

От пустой Гробницы до храма Воскресения

В евангельский период это священное место находилось за пределами стен Иерусалима и представляло собой старую заброшенную каменоломню. Со временем здесь образовался небольшой загородный сад, где богатые люди могли устраивать себе гробницы. Участок оставался незастроенным даже в период между 41 и 43 гг., когда царь Ирод Агриппа I включил его в пределы городских стен. Топографические элементы местоположения храма Воскресения Христова находятся в полном соответствии с евангельским описанием: «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19:41 -42). Непосредственно рядом с Гробницей Христа, недалеко от городских ворот, находился невысокий холм, называемый Голгофой.

Первые иерусалимские христиане, несомненно, почитали место распятия и погребения Спасителя и из уст в уста передавали память о Нем следующим поколениям. С апостольских времен до эпохи императора Константина Великого в Иерусалиме постоянно присутствовала иудео-христианская община, члены которой проводили в городе свои богослужения. Историк Евсевий Кесарийский упоминает о чуде, произошедшем в Иерусалиме (тогда еще это была Элия Капитолина) во II веке при патриархе Наркиссе. Во время пасхального богослужения не хватило масла в лампадах, и налитая в них вода Божественной силой приобрела свойства масла. Иерусалимская Церковь сохранила непрерыва- ющийся список имен епископов, которые до 135 г. по своему происхождению все были евреями.

Память об этом священном месте не была утеряна после разрушения города императором Титом в 70-м г., поскольку первые христиане Иерусалима бежали в город Пеллу, на восточной стороне реки Иордан, а потом, вернувшись к руинам своих домов, стали связующим звеном традиции. Свидетельствует об этом Евсевий Кесарийский (263-340 гг.), который составлял «Церковную историю», имея доступ к материалам всех главных церковных библиотек и государственных архивов того времени. Доказательством того, что местонахождение Гроба Господня и Голгофы было известно христианам еще до постройки храмового комплекса при императоре Константине в 335 г., служат слова Евсевия Кесарийского в «Ономастиконе», составленном им в 300-м г.: «Голгофа, “место черепа” — это место распятия Христа. Оно находится в Элии (Иерусалиме), к северу от Горы Сион».

Другой церковный историк, Сократ Схоластик (ок. 380-440 гг.), записал: «Мудрствующие о Христовом чтили эту гробницу со времени страстей» (Церковная история, гл. 17). Из сочинений древних христианских историков (Папий Иерапольский I-II в., Егесипп II в.) известно, что ранние христиане хорошо знали места погребений многих подвижников веры, включая Апостолов и непосредственных учеников Христа. В труде «О Пасхе» епископа Мелитона Сардийского (II в.), предпринявшего путешествие в Иерусалим, сохранялась память о месте Распятия, где он пишет, что Христос был убит «посреди Иерусалима». А ведь люди, жившие во II веке, не могли говорить о распятии Христа внутри города, поскольку знание о расположении исторических стен Иерусалима тогда отсутствовало. Александр, епископ из Каппадокии, совершая паломничество в Иерусалим около 212 г. «для молитвы и ради истории тех мест», встретился с епископом Элии Капитолины (Иерусалим) Наркиссом. Также знаменитый богослов Ориген (ок. 185-254), прибывший в Святую Землю из Александрии «в поисках следов Иисуса, Его учеников и Его пророков», свидетельствовал о существовании живого предания. Евсевий Кесарийский сообщает, что еще до постройки храма Воскресения христиане со всех сторон света приходили в Иерусалим для поклонения святым местам.

После еврейского восстания (132-135 гг.) под предводительством Бар Кохбы Иерусалим был отстроен в своих прежних границах и превращен в римский город под названием Элия Капитолина. Римский император Адриан повелел «распахать» священный город плугом, запряженным черным быком и белой телицей, который проехал по периметру городских стен, отмечая померий т.е. границы нового города. В память об основании Элии Капитолины была выбита специальная монета с изображением этого языческого обряда. Однако Иерусалим продолжал жить в сердцах верующих христиан и рассеянных по всему миру иудеев.

Согласно историку Евсевию Кесарийскому, при императоре Адриане (ок. 135 г.) боровшееся с христианством язычество, желая стереть всякую память о Христе, на месте Его Распятия добилось возведения огромного храма Венеры, отождествляемой с греческой богиней Афродитой, а на месте Его Воскресения храма Юпитера Капитолийского. Факт, что священные для христиан места были засыпаны грунтом и вымощены камнем, а над ними построены языческие капища, служит доказательством того, что в этот период в Иерусалиме присутствовала значительная христианская община, члены которой почитали эти места и совершали свои молитвы у этих святынь.

Блаженный Иероним Стридонский сообщает (ок. 395 г.), что с тех пор на протяжении около ста восьмидесяти лет, до эпохи императора Константина Великого (306- 337 гг.), над местом Воскресения Христова продолжала стоять статуя Юпитера и на скале Голгофы - статуя Венеры, которыми язычники пытались «истребить нашу память и веру в Крест и Воскресение». В наше время подлинность современного расположения Гроба Господня и Голгофы, сбереженного до нас церковной традицией, не оспаривает большинство серьезных исследователей в области библейской археологии.

Камень Помазания

Внутри храма, прямо напротив входа, у подножия Голгофы на высоте 30 см над уровнем пола находится так называемый Камень Помазания. На нем, по преданию, св. праведные Иосиф с Никодимом положили бездыханное Тело Господа Иисуса Христа после снятия с Креста, умастили благовониями и обвили Плащаницей.

Прямоугольная плита Камня размером 2,7 х 1,3 м выполнена из местного красно-розового полированного камня типа миззи (араб. «Mizzi Ahmar»). Этот уникальный, необыкновенно твердый камень встречается только в очень немногих местах: в окрестностях Иерусалима и в Иудейских горах. На боковых сторонах по периметру Камня Помазания вырезан текст тропаря святому праведному Иосифу Аримафейскому на греческом языке: «Благообразный Иосиф, с Древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями, во гробе нове покрыв положи».

Над Камнем Помазания горит 8 больших неугасимых лампад, выполненных наподобие кувшинов из драгоценного белого опала. Четыре из них принадлежат православным, 2 — армянам, 1 —францисканцам и 1 - коптам. Камень украшают десять высоких подсвечников, стоящие по его обеим сторонам, которые принадлежат тоже разным конфессиям. Настоящий камень был установлен после пожара в 1810 г. Во времена крестоносцев он находился в атриуме, снаружи храма. Тысячи паломников, стоя на коленях, со слезами и великим благоговением прикладываются ежедневно к этому священному месту, возлагая на священную плиту свои кресты, иконы и бесчисленные платочки. Камень благоухает всеми ароматами Востока. Сохранилась красивая традиция, усердно поддерживаемая паломниками и в наше время, изливать на этот Камень различные современные благовония, духи и ароматические масла в память о Помазании Господа. Однако бывают случаи, когда благоухающее миро обильными потоками само выступает прямо из плиты священного Камня.

На белой мраморной доске, висящей не стене справа от Камня Помазания, выгравирован на греческом языке соответствующий евангельский текст—слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова, очевидца и непосредственного участника событий: «После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, — просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19.38-40).

Непосредственно за Камнем Помазания, на наружной стене Кафоликона, находится большое великолепное мозаичное панно, стилизованное под византийский образец, на котором последовательно изображены евангельские события: снятие Спасителя с Креста, умащение Тела благовониями и положение во Гроб. Современная мозаика была выполнена по благословению Патриарха Иерусалимского Диодора в 1990 г. греческим мастером Власисом Цоцонисом.

Камень Помазания символически отражает древнюю иудейскую традицию, в соответствии с которой было приготовлено Пречистое Тело Господа Иисуса Христа к положению во Гроб (Мф.27:57- 59; Мк.15:42-46; Лк.23:52-53; Ин. 19:38-40). В евангельские времена в местах, предназначенных для захоронений, находились большие ритуальные камни. Археологи находят их и сегодня во многих местностях современного Израиля. Два таких камня рядом с древними гробницами сохранились на русском подворье в Хевроне.

Погребение, в котором приняли участие святые праведные Иосиф Аримафейский и Никодим, состоялось в пятницу, после снятия Спасителя с Креста, до наступления вечера праздника ветхозаветной Пасхи. За происходящим наблюдали некоторые из Жен-мироносиц, стоявшие прежде у горы Голгофы.

Евангельские тексты ясно показывают, что между Смертью и Погребением Иисуса Христа было достаточно времени, чтобы подготовить Его Пречистое Тело к достойному Погребению и в полном соответствии с еврейской традицией. Исследователи полагают, что у св. праведных Иосиф и Никодима было достаточно времени, три часа между Смертью Спасителя и закатом солнца, т.е. началом субботы, чтобы умастить Пречистое Тело Господа Иисуса Христа, изливая на Него благовония, обвить белыми погребальными пеленами (евр. тахрихим) и привалить большой камень к двери Гроба.